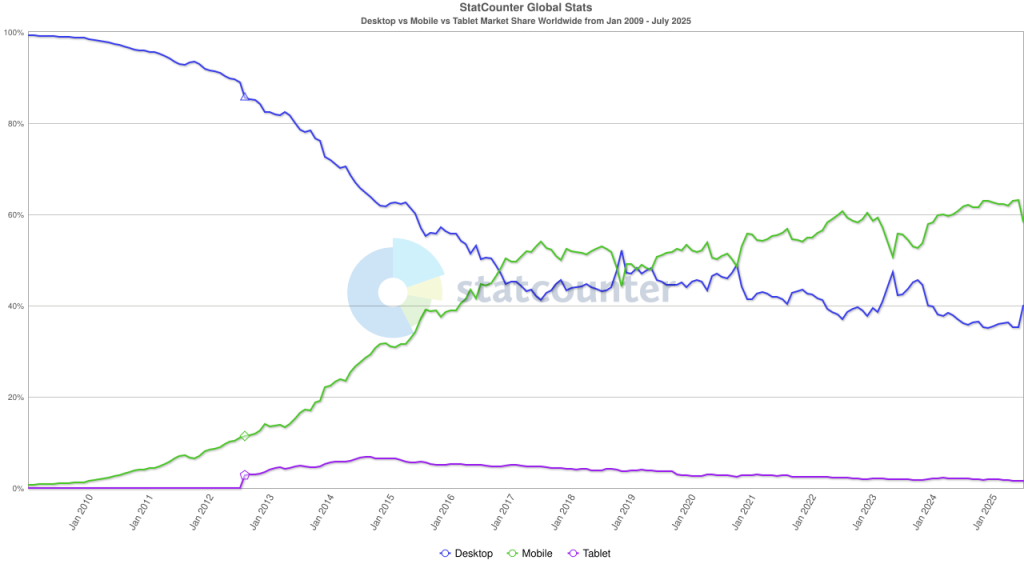

根據 Statcounter 對 150 萬個網站所做的統計,在 2025 年中使用不同裝置上網所佔的比例為:手機 58.39%、桌機 40.04%、平板 1.57%。

從 2009 年接近 100% 的桌機瀏覽比例,隨著手機的普及,到 2016 之後兩著的比例就已經趨於相同,而後用手機上網的數量在這 5 年又緩慢成長,至今已經是桌機上網比例的 1.5 倍左右了。

*Statcounter Global Stats 統計數據(2009-01 - 2025-07)

因此在我們想要刻出一個部落格的時候,同時提供桌機和手機版的介面就是不得不考慮的重要設計了!

在以往都是透過桌機來上網的時代中,要設計一個頁面需要考慮的因素並不會太複雜,只要固定寬高即可。既然容器寬高不變,在容器裡面的所有元素也都可以固定大小。

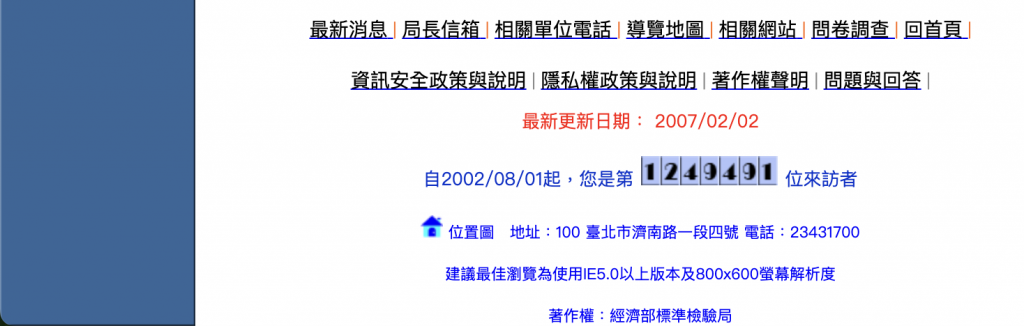

什麼,你說瀏覽器的視窗大小是可以改變的?沒關係,我們在網站中提示用戶「建議最佳瀏覽 800x600 解析度」即可,畢竟大家只有桌機、筆電能夠使用。

*舊時代網站範例,Internet Archive on 2007 - 經濟部標準檢驗局

但是到了現在,由於桌機和手機的螢幕尺寸差距極大,對於固定寬高的設計邏輯就難以在延續下去,特別是我們無法像在電腦上調整手機內的視窗大小,並且針對桌機和手機分別開發網站又會增加成本。

因此,在智慧型手機出現的幾年內,就相繼有針對不同尺寸螢幕要怎麼處理的討論,相關網站介面的技術和概念也在這個時候產生出來。

首先是 Apple 開始在 Safari 中提供 viewport 使得網站能控制視窗寬度和縮放,再來的 2010 年所謂的 RWD 被 Ethan Marcotte 正式提出:引入了 Fluid grid(流體網格)、Flexible images(彈性圖片)和 Media Query(媒體查詢)這些概念。

而後的一兩年根據 RWD 開發的框架便開始大行其道(如 Bootstrap),越來越多人透過手機上網,也因此 Mobile-First(行動優先)的設計思想也逐漸被大家開始考量。

那麼,RWD 究竟是要設計什麼呢?

前面一直提到的 RWD 是 Responsive Web Design 的縮寫,其中 Responsive 的中文通常可以翻譯成響應式,旨在「響應」各種不同的螢幕大小,小到手機、平板,大到不同尺寸的桌機螢幕。

RWD 並不是實作的方法,而是一套指導網頁適應不同尺寸視窗的方法論,讓版面、字體和媒體可以依照其可用空間自行響應,而不是為特定裝置客製。

我們可以根據 RWD 的概念提出不同方式的實作,舉例來說,要如何響應不同的螢幕尺寸來調整內容物?且讓我們看看以下範例。

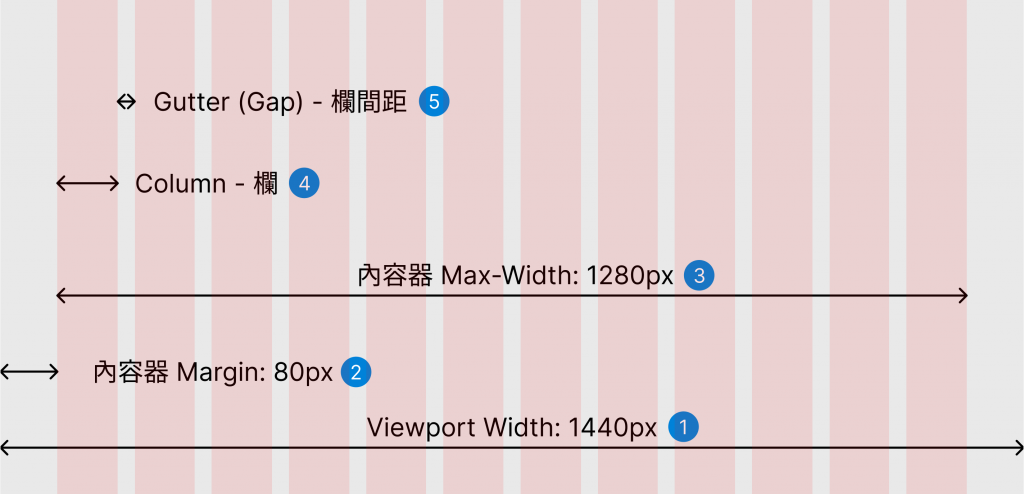

在 RWD 概念中的 Fluid Grid(流體網格),說的就是定義一個如圖下中的網格系統。我們可以將螢幕的水平方向切分成數個 Columns,例如 12 個。

整個網格系統會根據視窗的寬度 Viewport Width(1)自動縮放 Column(4),縮放的過程也能夠指定 Gutter(5)的寬度。

*網格系統 Grid System

我們設定內容器的最大寬度(3)為 1280px,意味著在小於 1280 的視窗中,columns 會依照比例縮小,附著在上面的內容物也會跟著 columns 一同縮小。

而在大於 1280px 的視窗中則會在寬度拉長到 1280px 時就停止,隨著寬度繼續增長,內容器 margin(2)也會隨之增長,也就能避免內容物無限變寬導致視覺上不好看。

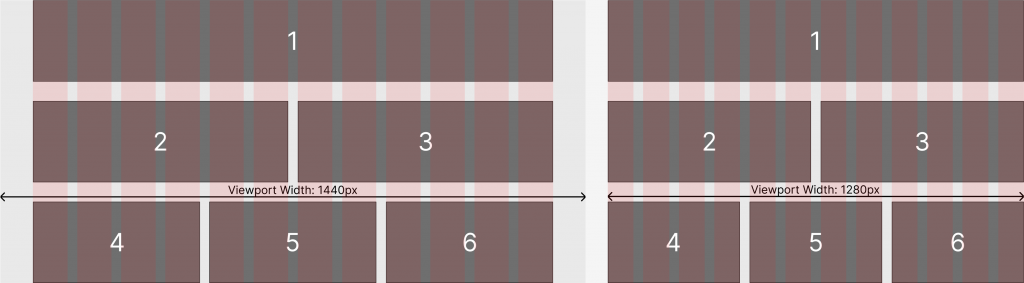

*附著物件至網格,設定內容物最大寬度

有了網格系統,我們就能將想要放置的內容黏著網格,這樣在不同大小的視窗中就不必特別考慮內容寬度了,只要關注佔據 columns 的數量即可,當視窗小於最大寬度時,便會觸發所有的內容物一同縮放。

接下來的問題就是當螢幕過小時,若是等比例縮放,勢必還是會導致內容物被壓縮得過小而看不清楚。為了要解決這個問題,就可以用到 RWD 中的另一個概念:Media Query。

所謂 Media Query(媒體查詢) 這個概念是指:讓 CSS 有能力判斷「什麼環境下套用什麼樣式」。

Media Query 的概念在初次理解時其實會讓人有點混淆,之所以這樣命名,是因為目的是能讓瀏覽器來查詢當前媒體環境,以便獲取視窗寬度、裝置類型等資訊,來決定要套用什麼樣式。

且看一小段 CSS:

.box { background: green; }

@media (min-width: 768px) {

.box { background: blue; }

}

@media (min-width: 1280px) {

.box { background: red; }

}

這段 CSS 表達的是在視窗寬度 1280px 以上將 Box 顯示成紅色、介於 768px 至 1280px 間顯示藍色,小於 768px 顯示綠色。

在 CSS 中 @ 開頭的關鍵字稱作 at-rules,表示一種特殊的規則;而 @media 也就是 media query 的at-rule,並非一般的 CSS class 或是屬性,而是用來根據媒體的環境來套用樣式。

什麼是媒體的環境呢?像是 @media screen 和 @media print 表示針對螢幕(screen)及列印(print)的類型。例如用戶要列印網頁時,當前的環境就符合 @media print,我們便能針對當前環境做一些樣式設定,像是把按鈕隱藏起來(因為把按鈕列印出來可能沒什麼用處)。

而 @media (min-width: 1280px) 則是針對媒體特徵(此例為 viewport 寬度)所做的查詢,代表 viewport 在 1280px 以上的條件,我們俗稱 1280px 這個數值稱為斷點(Breakpoint)。

就以 Tailwind CSS 為例,其定義的 breakpoints 包含 640px、768px、1024px、1280px、1536px。

| Breakpoint prefix | Minimum width | CSS |

|---|---|---|

sm |

40rem (640px) | @media (min-width: 40rem) { ... } |

md |

48rem (768px) | @media (min-width: 40rem) { ... } |

lg |

64rem (1024px) | @media (min-width: 40rem) { ... } |

xl |

80rem (1280px) | @media (min-width: 40rem) { ... } |

2xl |

96rem (1536px) | @media (min-width: 40rem) { ... } |

*Tailwind 的 Breakoints

透過 media query,我們就可以得知 viewport 當前寬度,來指定不同 breakpoint 下要設定什麼樣式,藉此達成僅開發一套頁面,但能同時給多種螢幕大小的裝置使用這個目的。

有了網格系統、斷點定義,就能夠對不同大小的視窗設計合適的版面佈局了。

由於手機和桌機尺寸的設備幾乎佔據全部的使用量,我們可以針對性的對這兩種大小的設備來做設計:由於桌機的螢幕較大,可以加上 sidebar、塞入更多元素,做的 Fancy 一些;而螢幕較小的手機則需要簡化,讓資訊量別過多而擠滿螢幕。

和前面所說的例子一樣,我們可以定義 12 columns 的系統,包含主要內容的最大寬度:1280px,超過則內容置中、左右留白。

再來是視窗尺寸從桌機縮小至手機的策略:透過定義內部元件的 column span(跨欄數)來達成。由於我們定義的 columns 為 12 欄,每個元件可以佔據的欄位就從 1-12 選擇。

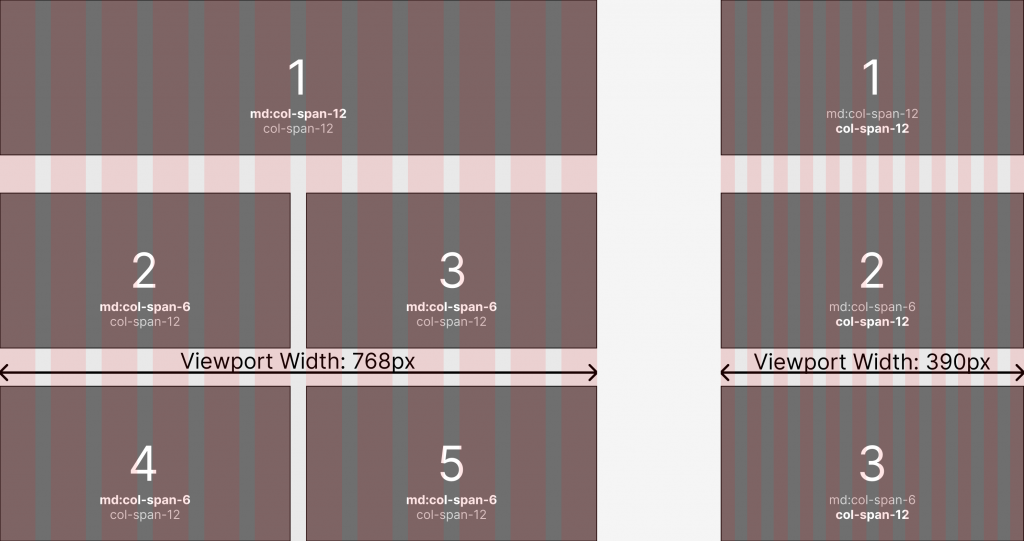

下圖中,左邊為視窗寬度 768px(平板以上)會呈現的樣子、右邊則為寬度 390px(手機)呈現的樣子。

我們可以參照 Tailwind 所定義的 breakpoints 來進行設計,例如挑選常見的平板寬度 768px(md, medium size)作為斷點,任何 ≥768px 的視窗寬度都看 md:col-span-? 的跨欄數。

就下圖的元件 2 來說,在平板尺寸以上僅佔 6 格跨欄數,因此可以設定成 md:col-span-6。

*平板、手機尺寸頁面示例

由於常見的斷點是透過 min-width 來達成,如果我們僅僅設定 md:col-span-6 的話,就只有 ≥ 768px(最小寬度為 768px 時)的形況可以適用此樣式,因此一定要設定一個無前綴預設值 col-span-? 讓 < 768px 寬度的視窗(像是此例中的手機)有樣式能參照。

回到元件 2,其跨欄數在 md 和預設值的設定分別為 md:col-span-6 及 col-span-12,造成的結果就是 768px 的兩端分別會佔據 6 欄和滿版的 12 欄。

上述為 Tailwind 的寫法,如果寫成純粹的 CSS 長得就會像是:

@media (min-width: 768px) { grid-column: span 6; }

{ grid-column: span 12; }

這裡 grid-column: span 6 代表佔據 6 個欄,手機則參照 span 12 表示佔滿全部 12 欄。

在比較寬的視窗中,我們可以在同一列堆疊多一些元件,隨著視窗逐漸縮小,就把同一列的元件「擠」下去,最終到了手機視窗的大小,就能保持不過度擁擠的一列一個元件。

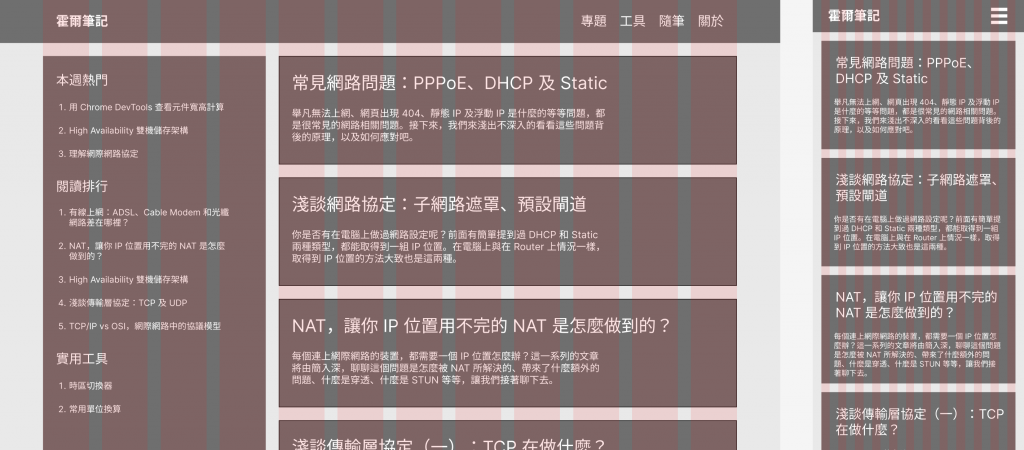

*桌機及手機頁面示例

上圖就是一個範例,在 1440px 和 390px 視窗下,一個部落格所呈現的不同面貌。藉由 RWD 概念的實作,就能寫只維護一份 HTML + CSS,卻能適應多種尺寸裝置來瀏覽。